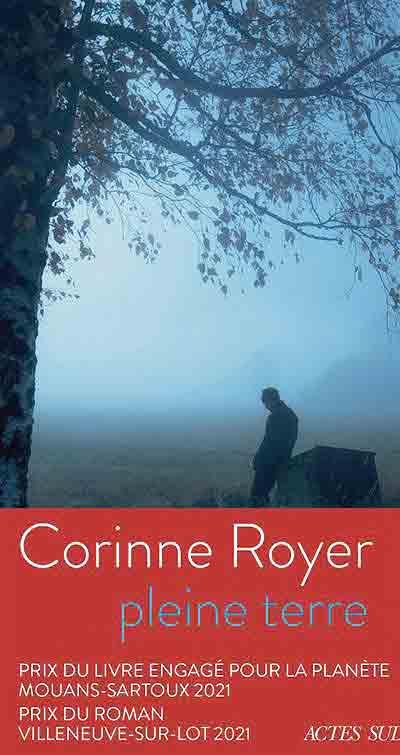

Le 20 mai 2017, après neuf jours de cavale, Jérôme Laronze, agriculteur de son état, est tué par des gendarmes. L’homme avait-il commis un meurtre ? Pire : il n’avait pas respecté les injonctions administratives. Après trois années de bras de fer, le drame. Il n’avait que 37 ans. Avec Pleine terre, Corinne Royer retrace le chemin sans rédemption de Jérôme Laronze, devenu Jacques Bonhomme. Comment un jeune agriculteur, dans la force de l’âge, passionné par ses bêtes et son métier, a pu se retrouver criblé de balles par la maréchaussée ? L’auteur ne répond pas de façon formelle à cette légitime interrogation car toute tragédie a sa part de mystère. Elle s’attarde sur la figure rude et belle de Jacques Bonhomme, ce « colosse » qui n’a commis comme pêché que celui de n’avoir pas compris la puissance de ce monstre froid qu’est l’Administration. On ne plaisante pas avec les

normes. Au fil des pages, on découvre un personnage noble et gauche à la fois, incarnation presque idéalisée d’un paysan qui ne désire que cultiver la terre de ses ancêtres.

L’écriture organique de Corinne Royer se veut comme une émanation de la terre. On sent toute la détermination de l’auteur à se faire la voix, par sa prose pleine d’humus, d’un monde paysan à l’agonie. On est d’ailleurs saisi par la véracité de ce qu’elle raconte. L’auteur connaît, sans conteste, ce monde, à mille coudées d’un énième témoignage bouleversant d’un pseudo-écrivain germanopratin incapable de reconnaître une salers d’une limousine. Mais Pleine terre n’est pas sans faiblesses, notamment quand l’auteur quitte le domaine du réel pour celui d’une forme d’abstraction qui peut désorienter le lecteur : on pense alors aux pérégrinations de Jacques Bonhomme, parfois trop ‘‘métaphysiques’’. De plus, à certains moments, le

récit prend un tournant politique trop appuyé qui n’est pas forcément le plus idoine. Mais, peut-être, ce qui manque cruellement à Pleine terre pour être un grand roman terrien, c’est de l’élévation et non cette horizontalité délibérément voulue par l’auteur. Cette absence de verticalité, et donc de transcendance, on peut la regretter. Car, sans cela, le travail de la terre perd toute grandeur et toute espérance, ce « désespoir surmonté », selon les mots de Bernanos. Car d’espérance, il manque singulièrement dans ce roman au demeurant très bien écrit et viscéralement prenant.

Actes Sud, 336 pages, 21 €.